Sexisme : quand la parole et la place des femmes deviennent invisibles

Le sexisme n’est pas qu’une série de préjugés ou de comportements hostiles à l’égard des femmes. C’est un système profondément enraciné qui organise la société autour d’une hiérarchie des genres, dans laquelle les femmes se trouvent reléguées à une place secondaire, parfois réduite au silence. Derrière ce mécanisme, il y a une réalité : une invisibilisation massive de leurs expériences, de leurs savoirs, de leurs contributions, mais aussi de leurs blessures et de leurs luttes.

Comprendre comment le sexisme rend la parole et la place des femmes invisibles, c’est aussi mettre en lumière les mécanismes de domination qui traversent les sphères politiques, culturelles, intimes et thérapeutiques. C’est enfin un pas nécessaire pour penser une transformation des pratiques sociales et cliniques.

1. Héritages du silence : une histoire d’effacement

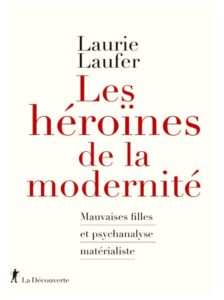

L’histoire des femmes est marquée par une invisibilisation qui n’a rien d’accidentel. Comme le souligne l’ouvrage Les héroïnes de la modernité, on retrouve dans les archives, les récits et les représentations, une absence frappante des voix féminines. Elles sont effacées des grandes découvertes scientifiques, réduites dans la littérature au rôle de muses ou d’épouses, marginalisées dans les récits politiques.

Cet effacement est double :

Effacement matériel : leurs textes, leurs œuvres, leurs inventions sont peu conservées, peu publiées, souvent attribuées à des hommes.

Effacement symbolique : quand elles apparaissent, c’est dans des rôles secondaires, liés au soin, à la maternité, à la douceur.

Leur parole n’est pas reconnue comme une parole de savoir ou d’autorité. Ce qui relève de l’expérience féminine est classé dans la sphère privée, intime, voire insignifiante.

Ainsi, le silence imposé n’est pas seulement une absence de mots. C’est une organisation du monde qui empêche la voix des femmes d’exister comme voix légitime.

2. Les mécanismes contemporains du sexisme ordinaire

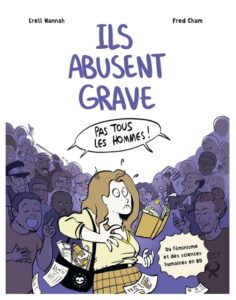

Aujourd’hui encore, le sexisme opère par des pratiques quotidiennes, souvent banalisées. La BD Ils abusent grave de Hannah Erel illustre avec humour et force ces micro-agressions qui jalonnent la vie des femmes : interruptions de parole en réunion, remarques sur le physique, doutes systématiques sur leurs compétences, hypersexualisation de leur corps, ou au contraire invisibilisation dans les espaces publics.

Ces situations peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact profond : elles rappellent constamment aux femmes que leur place n’est jamais acquise, qu’elles doivent sans cesse justifier leur présence et leur légitimité.

Quelques mécanismes typiques :

Le mansplaining : quand un homme explique à une femme ce qu’elle sait déjà, réduisant sa parole.

Le manterrupting : couper systématiquement la parole des femmes.

Le gaslighting : leur faire douter de leurs propres perceptions, en minimisant ou en niant ce qu’elles vivent.

La double contrainte : être jugées trop froides ou trop émotives, trop compétentes (et donc menaçantes) ou pas assez (et donc inutiles).

Ce sexisme ordinaire fabrique un climat où la parole féminine est constamment fragilisée.

3. La culture du viol : un système qui étouffe la voix des victimes

La culture du viol désigne un ensemble de croyances, de représentations et de pratiques sociales qui banalisent les violences sexuelles, tout en culpabilisant les victimes. Elle repose sur des idées fausses mais persistantes :

« Elle l’a cherché » (par sa tenue, son attitude).

« Il n’a pas pu se contrôler » (naturalisation de la violence masculine).

« Elle exagère, ce n’est pas si grave ».

Ces discours empêchent la reconnaissance des violences vécues et imposent aux victimes un silence lourd, doublé d’une honte intériorisée.

L’invisibilisation est ici radicale : la parole des femmes victimes de violences est non seulement mise en doute, mais elle est aussi utilisée contre elles. On leur demande de se justifier, de prouver l’injustifiable, de reconstruire en détail des traumatismes que la société refuse de voir.

La culture du viol fonctionne donc comme un mécanisme de domination : elle réduit la possibilité pour les femmes de nommer ce qu’elles vivent, et par conséquent, de le faire reconnaître comme une réalité sociale.

4. Misogynoir : quand le racisme rencontre le sexisme

Il est impossible d’analyser l’invisibilisation des femmes sans aborder la misogynoir, terme forgé par Moya Bailey pour désigner la forme particulière de misogynie vécue par les femmes noires.

Elles subissent une double oppression : le sexisme, qui invisibilise la parole des femmes, et le racisme, qui dévalorise et stigmatise leur existence.

La misogynoir s’exprime de plusieurs manières :

Hypersexualisation des corps noirs, associés à une disponibilité sexuelle supposée.

Stéréotype de la femme forte : elles sont perçues comme résistantes à la douleur, ce qui conduit à minimiser leurs souffrances (même en médecine).

Effacement culturel : leurs apports intellectuels et artistiques sont marginalisés ou appropriés par des figures masculines ou blanches.

Ce croisement des oppressions produit une invisibilité encore plus marquée, où la parole des femmes noires est systématiquement mise en doute, déformée ou ignorée.

5. Résistances et prises de parole

Face à ces mécanismes d’effacement, des voix s’élèvent. La littérature, la bande dessinée, les réseaux sociaux deviennent des espaces de résistance.

Les héroïnes de la modernité propose une réécriture de l’histoire, en mettant en lumière des figures féminines oubliées.

La BD Ils abusent grave illustre le sexisme du quotidien avec humour et pédagogie, permettant une prise de conscience collective.

Les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc ont montré l’importance des prises de parole collectives, capables de briser des décennies de silence.

Ces résistances rappellent que si l’invisibilisation est construite, elle peut être déconstruite. Rendre visible, c’est déjà transformer.

6. Les effets psychiques de l’invisibilisation

Être constamment réduite au silence ou remise en cause a des effets psychiques profonds. Les femmes qui vivent ces expériences peuvent développer :

une perte de confiance en leur propre parole,

un sentiment de honte et de culpabilité,

une auto-censure dans les espaces sociaux et professionnels,

des symptômes d’anxiété ou de dépression liés à cette disqualification permanente.

L’invisibilisation agit donc comme une violence psychique insidieuse. Elle enferme les femmes dans une lutte constante pour être entendues, ce qui épuise leur énergie et fragilise leur subjectivité.

7. Intégrer le social dans l’accompagnement thérapeutique

En psychothérapie et en psychanalyse, il est crucial de reconnaître que les souffrances individuelles s’enracinent dans des contextes sociaux. Le sexisme n’est pas une simple « perception » ou une « hypersensibilité » : c’est un système objectif qui produit des effets réels sur les vies.

Considérer cet aspect social en thérapie permet :

de valider l’expérience des patientes, en reconnaissant que leur souffrance n’est pas « inventée », mais liée à des mécanismes de domination,

d’éviter le piège du gaslighting thérapeutique, qui consisterait à renvoyer la patiente à une responsabilité individuelle pour des violences systémiques,

d’ouvrir un espace où la parole peut enfin être entendue, reconnue et légitimée.

Intégrer la dimension sociale du sexisme, c’est donc contribuer à restaurer la dignité et la puissance de la parole des femmes.

Conclusion : rendre visible, c’est transformer

Le sexisme rend la parole et la place des femmes invisibles à travers des siècles d’effacement historique, des pratiques quotidiennes de disqualification, une culture du viol qui les réduit au silence et une misogynoir qui renforce les oppressions.

Mais les résistances sont là : dans les livres, les BD, les récits collectifs, les mouvements sociaux. Chaque prise de parole est un geste politique et psychique.

Dans le cadre thérapeutique, reconnaître l’impact du sexisme et de l’invisibilisation, c’est ouvrir un espace où les femmes peuvent reconstruire leur parole, leur place et leur légitimité. C’est aussi rappeler que la psychothérapie ne se déploie jamais hors du monde social : elle doit en intégrer les violences pour mieux accompagner celles et ceux qui les subissent.

Pour compléter cet article , voici le lien vers une vidéo :

et quelques conseils lectures :

« Ils abusent grave » de Hannah Erell et Fred Chan

« Les héroines de la modernité » de Laurie Laufer

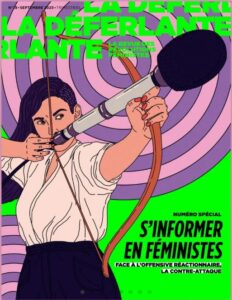

« La Déferlante » est une revue trimestrielle consacrée aux féminismes et aux genres.

Site internet: