Les troubles bipolaires : entre éclats et ombres

Introduction

Parler des troubles bipolaires, c’est évoquer une réalité complexe, souvent méconnue et parfois caricaturée. Entre les clichés du « génie fou » et la banalisation médiatique, il est essentiel de revenir à une compréhension fine et nuancée. Les troubles bipolaires touchent environ 1 à 2 % de la population mondiale, mais leur impact dépasse largement ces chiffres : familles, proches, milieux professionnels et sociaux sont également concernés.

Dans cet article, nous explorerons leur histoire, leurs manifestations, leurs causes, les différents types cliniques, les traitements disponibles, et enfin le rôle d’un accompagnement psychothérapeutique.

1. Brève histoire des troubles bipolaires

L’expérience de la bipolarité n’est pas nouvelle. Déjà dans l’Antiquité, les médecins grecs, comme Hippocrate, décrivaient des états d’« humeur noire » (mélancolie) et des états d’« exaltation ».

Au XIXᵉ siècle, deux psychiatres français, Falret et Baillarger, introduisent les notions de « folie circulaire » et de « folie à double forme », décrivant les alternances entre phases dépressives et maniaques.

C’est au XXᵉ siècle que le terme « psychose maniaco-dépressive » s’impose, avant d’être remplacé dans les classifications modernes par « trouble bipolaire ».

Aujourd’hui, le trouble bipolaire est reconnu comme un trouble psychiatrique chronique, mais avec une évolution très variable selon les personnes. On parle de spectre bipolaire, tant les manifestations sont diverses.

2. Décrire les troubles bipolaires

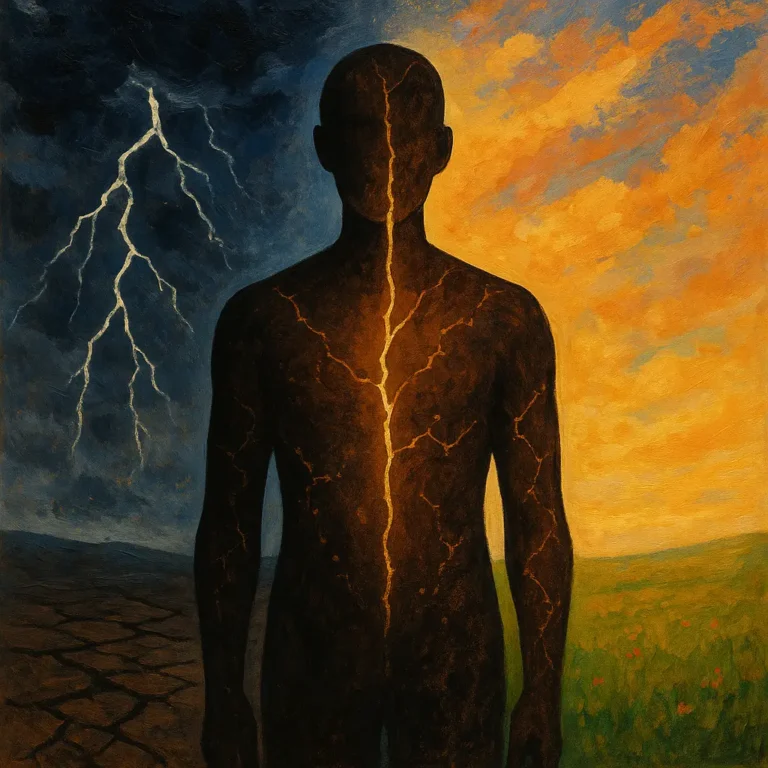

Le trouble bipolaire est caractérisé par l’alternance entre :

phases dépressives (tristesse profonde, perte d’énergie, perte de goût à la vie, idées noires),

phases maniaques ou hypomaniaques (humeur expansive, grande énergie, agitation, hyperactivité, comportements impulsifs).

Ce qui distingue les troubles bipolaires des simples variations émotionnelles de la vie quotidienne, c’est l’intensité, la durée et l’impact de ces phases sur la vie sociale, affective et professionnelle.

Lou Lubie, dans sa bande dessinée Goupil ou face, illustre magnifiquement ce décalage entre l’intérieur et l’extérieur :

« Je me sentais comme un interrupteur qu’on actionne, sans pouvoir contrôler la lumière ni l’obscurité. »

Les phases peuvent durer quelques jours, plusieurs semaines ou des mois. Entre ces épisodes, certaines personnes retrouvent un équilibre complet, d’autres gardent une fragilité de l’humeur.

3. Les causes : génétiques et environnementales

Le trouble bipolaire n’a pas de cause unique. On parle plutôt d’un ensemble de facteurs de vulnérabilité.

Facteurs génétiques : les études montrent une forte composante héréditaire. Avoir un parent atteint augmente significativement le risque. Cependant, cela ne signifie pas que la transmission est automatique.

Facteurs biologiques : des déséquilibres dans les neurotransmetteurs (dopamine, sérotonine, noradrénaline) et une sensibilité particulière aux cycles veille-sommeil sont souvent impliqués.

Facteurs environnementaux : événements traumatiques, stress chronique, consommation de substances, ou encore dérèglements des rythmes de vie (sommeil, travail de nuit, etc.) peuvent déclencher ou aggraver les épisodes.

Martin Desseilles insiste sur cette interaction : les gènes donnent une vulnérabilité, mais c’est l’environnement qui l’actualise. On ne « naît » pas simplement bipolaire : on le devient à travers un contexte de vie particulier.

4. Les différents types de bipolarité

On parle souvent du « trouble bipolaire » comme d’une seule et même réalité, mais en fait il existe plusieurs formes cliniques, qui ne se manifestent pas toutes de la même façon. Comprendre ces différences aide à mieux saisir ce que vivent les personnes concernées.

Le trouble bipolaire de type I

C’est la forme la plus connue. Elle se caractérise par des épisodes maniaques intenses : une énergie débordante, une confiance en soi parfois excessive, des projets multiples démarrés en même temps, une parole rapide, peu de besoin de sommeil. Ces phases peuvent être tellement fortes qu’elles mènent à des comportements à risque : dépenses inconsidérées, conduites dangereuses, conflits relationnels. Elles s’accompagnent ensuite de phases dépressives profondes, marquées par une grande fatigue, une perte d’intérêt et un sentiment de vide.

Le trouble bipolaire de type II

Dans ce cas, les phases dites « maniaques » sont moins intenses. On parle d’hypomanie : un état d’euphorie et d’énergie élevée, mais qui reste parfois compatible avec la vie quotidienne. Les phases dépressives, en revanche, sont souvent sévères et prolongées.

La cyclothymie

C’est une forme plus « légère », mais chronique. Elle ressemble à une montagne russe émotionnelle du quotidien : les variations de l’humeur sont fréquentes, rapides et parfois difficiles à comprendre pour l’entourage. Même si ces oscillations ne vont pas jusqu’à la manie ou à la dépression sévère, elles créent une instabilité émotionnelle persistante.

Cette diversité montre que la bipolarité n’a pas une seule « figure » : certaines personnes vivent des tempêtes intenses, d’autres des oscillations plus discrètes mais épuisantes. Dans tous les cas, il s’agit de réalités qui nécessitent reconnaissance, compréhension et accompagnement.

5. Les traitements disponibles

Le traitement des troubles bipolaires repose sur plusieurs piliers :

Les traitements médicamenteux :

Les thymorégulateurs (lithium, valproate, lamotrigine) sont la pierre angulaire du traitement.

Les antidépresseurs doivent être prescrits avec prudence, car ils peuvent parfois déclencher une phase maniaque.

Les neuroleptiques atypiques sont utilisés en cas d’épisodes maniaques ou psychotiques sévères.

La psychoéducation :

Apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d’un épisode, tenir un carnet de suivi de l’humeur, organiser son rythme de sommeil et éviter les substances psychoactives.Les thérapies psychologiques :

Thérapies cognitivo-comportementales, thérapies de groupe, approches psychanalytiques ou intégratives. Le choix dépend de la personne et de son histoire.

6. Le sens d’un suivi psychothérapeutique

Les troubles bipolaires ne se réduisent pas à des déséquilibres chimiques. Ils touchent l’identité, la confiance en soi, le rapport aux autres et au monde.

Un suivi psychothérapeutique a plusieurs fonctions :

Aider à mettre des mots sur l’expérience vécue, souvent chaotique.

Favoriser une meilleure régulation émotionnelle.

Soutenir les proches, parfois déboussolés par les changements brusques.

Travailler la question du sens : comment vivre avec ce trouble sans se réduire à un diagnostic ?

Dans son ouvrage, Martin Desseilles souligne que le trouble bipolaire peut aussi révéler une sensibilité particulière au monde, à condition qu’elle soit apprivoisée. La psychothérapie permet de transformer cette intensité en ressource, plutôt qu’en fardeau.

Comme le dit Nicolas Demorand :

« Il ne s’agit pas de nier la maladie, mais de redonner à chacun la dignité de son expérience. »

La dimension humaine, subjective et existentielle est donc essentielle.

7. Vivre avec la bipolarité : témoignages et perspectives

Les témoignages de personnes concernées montrent que la bipolarité ne définit pas une vie, même si elle l’influence profondément. Dans Goupil ou face, Lou Lubie illustre avec humour et justesse le quotidien d’une cyclothymique, entre éclats d’énergie et effondrements. Elle écrit :

« Le plus dur, ce n’est pas de monter ou descendre, c’est de ne jamais savoir à quel moment la pente change. »

Avec un accompagnement adapté, beaucoup de personnes bipolaires mènent une vie pleine et créative. Certaines trouvent même, dans leur intensité émotionnelle, une source d’inspiration artistique ou d’engagement.

Conclusion

Le trouble bipolaire est à la fois une épreuve et une expérience de vie singulière. Loin des clichés, il demande une approche globale : biologique, psychologique, sociale et existentielle.

Grâce aux avancées médicales, à la psychoéducation, et à la psychothérapie, il est possible non seulement de stabiliser les épisodes, mais aussi d’apprendre à se réapproprier son histoire.

Le défi est d’accompagner les personnes non pas vers une « normalité » standardisée, mais vers un équilibre qui leur ressemble.

Pour compléter cet article , voici le lien vers une vidéo :

et plusieurs conseils lectures cités dans l’article :

« Manuel du Bipolaire » de Martin Desseilles

« Goupil ou Face » de Lou Lubie