Faux self et stratégies d’adaptation à la maltraitance

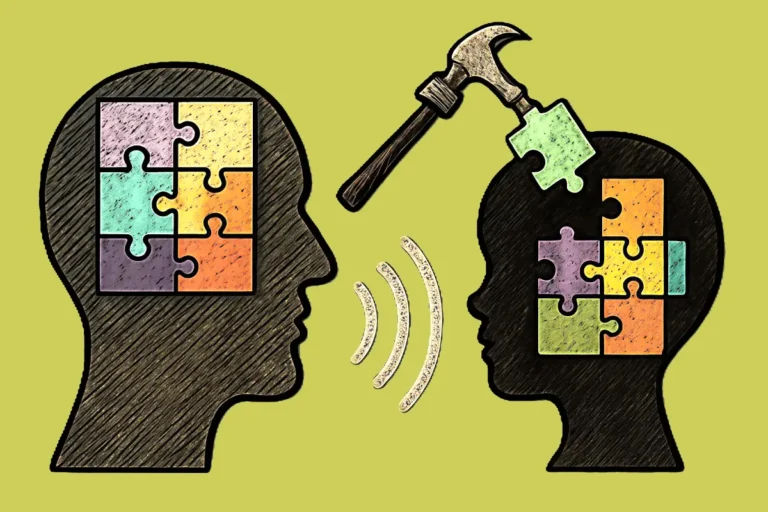

Comment l’enfant se façonne un masque pour survivre — et comment l’adulte peut s’en libérer.

« Le vrai self ne peut exister que dans la spontanéité. Là où il y a soumission, il y a faux self. »

— Donald W. Winnicott

Dans un monde idéal, l’enfant peut être pleinement lui-même, explorer ses émotions, exprimer ses désirs, et se construire dans un environnement contenant, soutenant, aimant. Mais lorsque le monde environnant est hostile — fait de maltraitance, d’indifférence, de contrôle ou d’abus —, il ne reste souvent à l’enfant qu’un choix tragique : s’adapter pour survivre. Cette adaptation se fait au prix d’un renoncement à soi, à ses désirs, à sa spontanéité. C’est ainsi que naît ce que Donald Winnicott a appelé le faux self : une construction défensive, une personnalité de façade façonnée pour satisfaire les attentes de l’autre, au détriment du « vrai soi ».

À travers cet article, nous explorerons les différentes modalités de cette adaptation psychique dans un environnement maltraitant, en mobilisant plusieurs concepts fondamentaux : le faux self de Winnicott, l’identification à l’agresseur, la prématuration psychique et le terrorisme de la souffrance chez Ferenczi, l’effet Pygmalion négatif, et le masque social. Ces mécanismes sont autant de stratégies de survie, intelligentes et douloureuses, que le sujet met en place pour continuer à exister là où être soi est dangereux.

Le faux self : s’adapter jusqu’à s’oublier

Le concept de faux self est introduit par le psychanalyste britannique Donald W. Winnicott dans les années 1960. Il désigne une construction psychique défensive qui se forme chez l’enfant lorsque son environnement ne lui permet pas d’être accueilli dans sa spontanéité. Plutôt que d’exprimer son vrai soi — fait de besoins, de pulsions, de créativité —, l’enfant apprend à se modeler sur les attentes de ses figures d’attachement. Il devient ce que l’autre veut qu’il soit.

« Le faux self agit comme une défense contre le vrai self. Il n’est pas une véritable personnalité, mais une adaptation aux besoins de l’environnement. » – Donald Winnicott

Dans les cas extrêmes, cette adaptation peut aller jusqu’à un effacement de la subjectivité. L’enfant, devenu adulte, ne sait plus ce qu’il ressent, ce qu’il désire, ce qu’il pense vraiment. Il vit à travers une façade fonctionnelle, socialement ajustée, mais intérieurement vide ou clivée. Le vrai soi, lui, demeure enfoui, figé, parfois inaccessible.

Ce phénomène n’est pas pathologique en soi. Il s’agit d’un mécanisme de survie, d’une manière intelligente de rester en lien avec l’environnement lorsqu’il est menaçant. Le problème survient lorsque le faux self devient l’unique mode de fonctionnement, coupant durablement le sujet de son intériorité.

Identification à l’agresseur : adopter les codes du dominant

Lorsque l’enfant évolue dans un environnement maltraitant — que la violence soit physique, verbale, psychologique ou simplement une absence de soin émotionnel — il ne peut ni fuir, ni riposter, ni se retirer du lien. Sa survie dépend de ceux qui le blessent. Dans cette situation sans issue, il développe une stratégie psychique paradoxale mais vitale : il s’identifie à l’agresseur. Ce mécanisme, décrit par Anna Freud puis approfondi par Sándor Ferenczi, consiste à adopter les attitudes, les valeurs ou les comportements de celui qui exerce le pouvoir, la contrainte ou la violence, dans le but inconscient de se protéger.

Ferenczi, dans son texte fondateur Confusion de langue entre les adultes et l’enfant, insiste sur la brutalité du clivage que subit l’enfant victime :

« L’enfant se soumet, renonce à sa langue émotionnelle pour adopter celle, autoritaire et déformante, de l’adulte. »

Dans le langage de Ferenczi, cela correspond à une véritable prématuration psychique. L’enfant est contraint de se modeler trop tôt sur des exigences adultes, souvent violentes ou inappropriées, sans avoir les ressources pour les comprendre ou y résister. Il ne peut plus se vivre comme un sujet, mais comme un objet pris dans la logique de l’autre. Il renonce à son expérience intérieure pour adopter la posture de celui ou celle qui le domine.

Ce processus conduit à un retournement contre soi : l’agression, d’abord subie, devient intériorisée. L’enfant développe un surmoi persécuteur, une sévérité extrême envers lui-même, et des attitudes parfois dures envers les autres. Il peut devenir agressif, rigide, hyperadapté ou insensible — autant de moyens d’imiter l’agresseur et de reprendre une forme de pouvoir, même fictive. À l’adolescence et à l’âge adulte, cela peut se traduire par un rejet des émotions vulnérables, un mépris de la faiblesse, ou un besoin compulsif de contrôler.

À ce mécanisme vient souvent s’ajouter un autre phénomène, complémentaire et tout aussi troublant : le syndrome de Stockholm. Bien que ce terme soit d’abord issu de contextes d’enlèvement ou de séquestration, il décrit un processus psychique fondamental qui s’observe aussi dans les relations parent-enfant maltraitantes. Le sujet, soumis à une emprise et incapable de s’extraire du lien, développe une forme d’attachement protecteur à l’égard de celui ou celle qui le blesse.

Dans le cadre familial, cela se traduit par une loyauté affective extrême envers les figures d’attachement, même abusives. L’enfant justifie le comportement du parent : « Il était fatigué », « C’est moi qui ai été méchant », « Elle me crie dessus parce qu’elle m’aime ». Cette dynamique ne relève pas du masochisme, mais de la survie psychique : reconnaître que le parent est dangereux serait trop angoissant. Il vaut mieux croire qu’on est coupable, mauvais, responsable, car cela donne l’illusion d’un contrôle possible.

L’identification à l’agresseur et le syndrome de Stockholm forment ainsi un nœud psychique puissant. L’enfant devient son propre bourreau pour ne pas perdre l’amour de celui qui l’opprime. Il se coupe de son ressenti, nie la maltraitance, et finit par désirer ressembler à celui qui le détruit. Il adopte ses codes, son langage, ses valeurs — quitte à s’oublier totalement.

À l’âge adulte, ces schémas persistent sous forme de comportements d’auto-sabotage, de relations d’emprise, ou d’une hyper-adaptation froide et rigide. La personne peut excuser des abus, rester dans des relations toxiques, ou se montrer insensible à sa propre douleur. Elle ne fait que prolonger l’allégeance ancienne au dominant. C’est aussi une manière d’éviter une prise de conscience vertigineuse : celle d’avoir été blessé par ceux qui étaient censés aimer.

Le travail thérapeutique vise alors à défaire ces identifications, en redonnant une place à la subjectivité, au doute, à l’émotion interdite. Ce n’est qu’en réhabilitant la parole du vrai self, la sensibilité longtemps mise sous silence, que l’on peut commencer à sortir de cette emprise interne. Le but est de réparer la scission intérieure, celle entre la loyauté imposée et le vécu refoulé.

Le masque social : devenir ce que l’autre veut voir

Avec le temps, les mécanismes d’adaptation se sédimentent. L’enfant devenu adulte n’a même plus conscience de son masque : il est devenu sa manière habituelle d’exister. Le masque social, au départ conçu pour se protéger, devient alors un costume dont il ne sait plus se défaire.

Ce masque peut être celui de la réussite sociale, de l’altruisme excessif, de l’humour, du détachement intellectuel, ou même de la séduction permanente. Mais derrière cette apparence se cache souvent un sentiment profond d’imposture. La personne agit sans désir. Elle réussit sans joie. Elle sourit sans plaisir. Elle est là, mais absente à elle-même.

Ce phénomène est renforcé par des attentes sociétales normatives : il faut être performant, aimable, stable, fort. Les failles sont mal vues. La vulnérabilité, jugée. La colère ou le chagrin, pathologisés. L’adulte qui a appris à s’effacer pour survivre reproduit alors inconsciemment ce qu’on lui a appris : il se montre « comme il faut », mais se sent profondément seul.

La thérapie devient alors un lieu rare : celui où l’on peut enfin déposer le masque, essayer d’exister sans performance, redécouvrir des sensations, des désirs, des refus aussi.

L’effet Pygmalion négatif : devenir le reflet des attentes blessantes

Dans la dynamique familiale, les projections des figures d’attachement jouent un rôle déterminant. Le principe de l’effet Pygmalion, bien connu en psychologie sociale, affirme que les attentes d’autrui influencent nos comportements. Quand on nous croit capables, on tend à se dépasser. Mais le versant négatif de ce phénomène est tout aussi puissant.

Un enfant à qui l’on répète qu’il est nul, maladroit, méchant, inutile, ou « trop » ceci ou « pas assez » cela, finira par incarner ces projections. Non pas parce qu’elles correspondent à sa nature, mais parce qu’elles sont les seules façons d’exister aux yeux de ceux dont il dépend.

Ce mécanisme est d’autant plus destructeur qu’il prive l’enfant de son droit à la nuance, à l’évolution, à la pluralité. Il n’est plus un sujet en devenir, mais un objet figé par le regard des autres. Et souvent, il préférera « être quelque chose de mauvais » que « ne pas exister du tout ».

À l’âge adulte, cela se traduit par des croyances profondes du type : je suis incapable, je dérange, je ne mérite pas d’être aimé. Ces croyances ne sont pas rationnelles, mais incarnées, émotionnellement ancrées, et très résistantes. Elles nourrissent le faux self, qui tente d’y échapper par des efforts surhumains — ou s’y résigne par la soumission.

Se perdre pour survivre

Ce que tous ces mécanismes ont en commun, c’est qu’ils permettent de survivre dans un environnement où vivre librement est trop dangereux. Le prix de cette survie, c’est souvent la perte du soi. L’oubli de ses besoins. Le sacrifice de ses désirs.

Être aimé pour ce que l’on est, c’est un droit fondamental. Mais lorsqu’il n’est pas respecté, l’enfant s’arrange avec l’amour conditionnel. Il devient ce qu’il faut pour ne pas être rejeté : un caméléon, un miroir, un soldat. Il se protège ainsi d’une réalité trop douloureuse à affronter : celle d’avoir été blessé là où il aurait dû être protégé.

À long terme, cette stratégie produit des vies suspendues : des existences fonctionnelles mais vides, des relations où l’intimité fait peur, des corps dont on ne sent plus les besoins. Et parfois, des crises : burn-out, dépression, addictions, effondrements… Ce sont des appels. Non pas des faiblesses, mais des tentatives de réveil du vrai self.

Retrouver son vrai self : un processus de réappropriation

La thérapie peut offrir un espace où il devient possible d’explorer ces constructions anciennes. Ce n’est pas un processus immédiat. Il demande du temps, de la sécurité, de la confiance. Il ne s’agit pas de rejeter le faux self, mais de comprendre pourquoi il s’est mis en place, et à quoi il a servi.

Peu à peu, il devient possible d’écouter ce qui a été tu. D’accueillir des émotions refoulées. De sentir ce que l’on veut — ou ce que l’on ne veut plus. De faire des choix pour soi, et non pour être aimé. C’est un chemin parfois douloureux, car il ravive d’anciennes blessures, mais il mène vers plus de vérité intérieure.

On commence alors à dire non, à prendre du recul, à ne plus faire semblant. On s’autorise à être incohérent, vivant, faillible. On quitte la survie pour retrouver la capacité de désirer, créer, aimer et se transformer.

Conclusion : un retour vers soi

Le faux self n’est pas une erreur, ni un défaut. C’est une réponse intelligente et vitale à un contexte affectif dangereux. Mais une fois l’enfance passée, il devient possible — et parfois nécessaire — de ne plus vivre uniquement sous masque. De reconnaître la douleur ancienne. De réhabiliter le vrai self, même s’il est encore timide ou blessé.

Winnicott disait que la santé psychique ne consiste pas à être « normal » ou adapté, mais à pouvoir vivre à partir de son vrai self, dans la spontanéité, la créativité, et le lien vivant avec l’autre.

Se libérer des adaptations anciennes, c’est se réapproprier sa propre histoire, et s’ouvrir enfin à une vie plus libre, plus incarnée.

Et voici une vidéo pour compléter cet article :